1552年(明嘉靖三十一年),利瑪竇出生於教宗國馬切拉塔城(現屬意大利馬爾凱大區)。 那時尚是文藝復興時期,半島上城邦林立,他的家族經營利氏藥房,是當地的名門。 利瑪竇在當地一所耶穌會開辦的中學學習,他的父親一直很擔心利瑪竇加入耶穌會。

利瑪竇十六歲來到羅馬,在聖湯多雷亞的學院學習預科,並於1571年(明隆慶五年)的聖母升天節那天加入了耶穌會。 1572年(隆慶六年)在耶穌會主辦的羅馬學院學習哲學和神學,並師從數學家克拉烏學習天算,其時範禮安也是他的老師。 在這段時期,他還學會了拉丁文和希腊語,而且也會使用葡萄牙語和西班牙語。

1577年(萬歷五年)利瑪竇獲准赴遠東傳教。 1578年(萬歷六年)3月24日,利瑪竇從里斯本出發乘船和其他14名耶穌會士一起前往印度傳教。 一路上繞過好望角,途經莫桑比克,經過6個月的航行,終於在9月13日到達印度果阿——葡萄牙在亞洲最重要的殖民地。 路途非常辛苦,在到達果阿前,船上來自莫桑比克的400名奴隸死了13名。

利瑪竇在來到印度之前,由於沙勿略之前對印度的贊美以及教會的神化, 他所聽說的印度非常令人神往,在這裡傳教也比較容易。 但是現實的反差令他大惑不解。 1580年(萬歷八年),他在給耶穌會的歷史學家瑪菲用葡萄牙語寫的信中說道: “查看一下有關印度、日本的注釋書和地圖類,會發現明顯的謬誤比比皆是。” 但是耶穌會在日本佈教非常順利,而且在印度還發現了基督教聶斯脫裡派(景教)的信徒。 這使得利瑪竇他們在精神上非常振奮。

利瑪竇在印度和交趾支那傳教四年。 其間在果阿的神學院還學習了人文學科,在1580年(萬歷八年)7月26日晉升為司鐸後,又學習了神學。 他在印度認識到,應該允許當地人也學習哲學、教理和神學等歐洲文化,並且寫信給耶穌會總部提出了這個問題。 他認為:“如果阻攔他們與他人為伍擔任職務——通過學問而出人頭地——,我擔憂他們會憎恨我們, 而我們耶穌會在印度的主要目的,感化異教徒使他們皈依我們神聖信仰的使命,將會化為泡影。” 這也是利瑪竇進入明朝後所持的態度,並終其一生一直維持這個看法。 羅光所寫的《利瑪竇傳》中說,這是“他能贏得我國士大夫的尊敬亦以此精神故。”

1581年(萬歷九年),羅明堅神父向東方總巡察使範禮安舉薦了利瑪竇。 1582年(萬歷十年)利瑪竇應召前往中國傳教,8月7日到達澳門。

傳教士想以中文著述天主教義來吸引明朝官民,“練習用他們的語言寫作,作為一種吸引捕捉他們心靈的手段。” 因此他們先在澳門努力學習中文。 他脫下洋裝,換上漢服,同時學習兩種近代漢語——近代南京官話和近代粵語廣府話,還閱讀大量中文書籍。 利瑪竇對完全與拼音文字不同的漢字感到興奮。 此外,在澳門的時候正好有來自日本的天正遣歐使節團路過,利瑪竇趁此機會還學了一點日語。

利瑪竇在廣州住在懷遠驛,在這期間結識了南京禮部尚書王忠銘,為表敬意贈予王尚書一冊世界地圖。 到了1582年9月10日,他沿西江來到肇慶,見這湖光山色,民眾寬厚,便立定主意留下來,開展傳教。

1583年(萬歷十一年),利瑪竇獲准與羅明堅神父入居廣東肇慶, 獲得兩廣總督郭應聘制台和肇慶知府王泮太守(正式官名是知府)的接待。 他們對中國官員自稱來自“天竺”,致使中國人以為他們是佛教徒。 利瑪竇解釋來中國的原因:「我們是從遙遠的西方而來的教士,因為仰慕中國,希望可以留下,至死在這裏侍奉天主。」 他不敢直接回答傳教的目的,否則他可能會被驅逐。 為了傳教,他們從西方帶來了許多用品,比如聖母像、地圖、星盤和三棱鏡等。 其中還有歐幾裡得《幾何原本》,利瑪竇更組織當地幾位知識界人士共同譯出漢文版,先後在廣州、韶關等地講授。 這是國人研究西歐幾何學的開端。利瑪竇還將交流思想和學術經驗的心得和知識作成《天學實踐》一書[3]。

利瑪竇帶來的各種西方的新事物,吸引了眾多好奇的中國人。特別是他帶來的地圖,令中國人眼界大開。

這一年的8月在肇慶建立了“仙花寺”,開始傳教工作。起初傳教十分低調。 神父們行事小心謹慎,主要精力都在學習漢語和中國的禮節習俗,以博得中國人,尤其是官員們的信任。 他們身穿佛教僧侶的服飾,認為這樣能夠博得人們的好感,而且他們也覺得這與天主教神父的裝束相差不大。 這也使中國人更加相信他們是遠道而來的僧人。 他們在這裡掛上了聖母瑪利亞的畫像,許多士人官吏,甚至僧人都來跪拜,他們感到非常興奮。 但是從中國人的角度來講,這更多是出於禮節性的,而沒有宗教意義。 也有記述說,他們擔心中國人看到聖母瑪利亞的畫像會誤認為他們的神是女性,而改掛了基督像。

明神宗萬曆十二年(1584年),利瑪竇繪製了《大瀛全圖》[5]。 利瑪竇利用解釋各種西方事物的機會,同時介紹了他們的天主教信仰。 他們翻譯了《十誡》、《天主經》和《聖母贊歌》,以及《教理問答書》。 很快亦有中國人對天主教產生興趣。於是利瑪竇開始派發羅明堅撰寫的《天主實錄》,以中文解釋天主教的教義。 許多中國人都對這部書產生了很大的興趣。但是無論如何, 無論是“仙花寺”的創立,還是《天主實錄》的刊行,中國人始終是把它當作佛教的一個派系而已, 中國人對於基督教還沒有多少實質的認識。

1589年(萬歷十七年)夏天,廣東新任總督劉繼文將利瑪竇所住的西式建築據為己有, 並以利瑪竇的宗教為「邪教」,把他驅逐出肇慶境域,於是利瑪竇移居韶州。 在韶州的時候,利瑪竇遇到了一次意外。 他們遇上了強盜打劫,雖然利瑪竇受了一點傷,但是幸好他們嚇退了強盜,而且這些強盜很快就被逮捕歸案。 在韶州期間,另外一個不幸是利瑪竇的兩名部下相繼逝世。 1591年(萬歷十九年)麥安東神父逝世;1593年(萬歷二十一年)石方西神父也辭世了。 而另外一名羅明堅神父則早已返回了歐洲,現在只剩下利瑪竇一人從事在中國的傳教事業。 感到欣慰的是,他在肇慶結識的士人瞿汝夔(太素)成為了他的好友和弟子, 還幫助利瑪竇翻譯了歐幾裡得《幾何原本》的第一卷。 藉著瞿汝夔的宣傳,以及贈送高官們利瑪竇自己製作的天體儀、地球儀和計時用的日晷等西洋物品, 利瑪竇的名聲逐漸在當地的達官貴人中傳開,其間他還被瞿汝夔的朋友邀請去了一趟南雄。

在韶州,利瑪竇攻讀《四書》,並首次將之譯為拉丁文。 而通過與瞿汝夔和其他許多中國上流社會人士的接觸,利瑪竇才知道佛教僧侶裝扮在當時的中國社會並不受到尊重,社會地位比較低下。 為了更方便與中國的官員交往,在徵得範禮安的同意後,從1594年(萬歷二十二年)起,利瑪竇開始蓄發留鬚,並穿起了當時儒士的服裝。

1595年(萬歷二十三年)利瑪竇借口為一位北上任職官員之子治病,而獲得了去南京的機會。 但是到了南京以後,利瑪竇陪同的官員對他逐漸失去了興趣,利瑪竇只好自己設法留在南京。 然而這一次失敗了。他只好折返南昌,並獲得批准在此居住。 1596年(萬歷二十四年)9月22日,利瑪竇成功的預測了一次日食,使他很快成為了一個有名的人物, 期間結交了章潢等儒士權貴,曾登堂講學於白鹿洞書院,並受到建安王(朱多㸅)的熱情款待。 他在寫給耶穌會的報告中解釋了自己出名的理由:一是因為當地從沒有見過外國人; 二是利瑪竇的記憶力非常好,以至於許多中國人都想學習,他也因此用漢語寫了一本《西國記法》的書來介紹他的記憶方法; 三是他能夠運用四書五經來宣講基督教的教義;四是他的自然科學知識;五是傳說他會煉金術;六是有人向他求教基督教。 另外在這一年利瑪竇為了練習用漢語寫文章,寫了一部談論友情的著作《交友論》而意外的獲得士人的欣賞。

1596年(萬歷二十四年)利瑪竇被範禮安任命為耶穌會中國教區的負責人,由利瑪竇全權負責在中國的傳教活動。 並且指示利瑪竇想辦法到北京去覲見中國的皇帝,以達到在中國傳教的有力保障。而且還從澳門送去了許多准備送給中國皇帝的禮物。

接受了新任務的利瑪竇開始策劃北京之行。 沒過多久,他就聯系了北上任南京禮部尚書的王忠銘一起帶他去南京,而且王忠銘還表示要帶他去北京。 於是1598年(萬歷二十六年)6月25日,利瑪竇與另一位郭居靜神父同王忠銘一起離開南昌奔赴南京。 7月初,他們一行到達南京,9月7日抵達北京。 但當時正值日本侵犯朝鮮,爆發萬曆援朝之役,利瑪竇作為外國人無法在北京久留, 而且又遇到了財政上的困難,僅住一個多月便只好返回,次年(萬歷二十七年)2月6日再度到達南京[8]。

在南京居住期間,利瑪竇通過瞿太素的幫助,結交了不少名士,如南京禮部侍郎葉向高、思想家李贄、徐光啟等。 當然這主要還是人們對於他的自然科學知識的傾慕。 值得一提的是,在南京利瑪竇還與一位三淮和尚(即大報恩寺僧雪浪)進行了一場辯論, 在這次辯論中,利瑪竇憑借其科學性的思辨明顯占了上風。 他還在正陽門(今光華門)內洪武崗西崇禮街(今尚書巷)建成中國第四座天主教堂, 他在城西羅寺轉灣的住址後來也成為著名的天主教堂——石鼓路天主教堂。 這些活動使南京成為中國天主教史上最重要的傳教中心之一。

1600年(萬歷二十八年)5月18日, 利瑪竇帶著龐迪我神父和准備好獻給皇帝的禮物再度赴京,並於1601年(萬歷二十九年)1月24日抵達北京。 進呈自鳴鐘、《聖經》、《坤輿萬國全圖》、大西洋琴等方物,得明神宗信任。同年,明神宗下詔允許利瑪竇等人長居北京。 但中國的朝廷根本沒有注意到,利瑪竇長住北京的目的是為了傳播天主教。

之後利瑪竇在北京以豐富東西學識,結交中國的士大夫。 常與賓客談論天主、靈魂、天堂、地獄。同時編撰新書,包括以中文寫成的《二十五言》等,得到不少中國知識分子的尊重。 史冊記載:「自瑪竇入中國後,其徒來益眾」。到了1605年(萬歷三十三年),北京已有200人信奉天主教,當中有數名更是公卿大臣。 這當中最著名的,也是後來影響最大的是進士出身的翰林徐光啟。

1610年(萬歷三十八年)5月11日利瑪竇病逝於北京,享年58歲。賜葬於平則門外的二裡溝滕公柵欄。 逝世前指定龍華民接任教會中職務。

依照明朝的慣例,客死中國的傳教士必須遷回澳門神學院墓地安葬。 1610年5月利瑪竇病逝於北京後, 其他傳教士和利瑪竇受洗的教徒都希望可以得到皇帝的恩准,讓利瑪竇安葬於北京,藉此來認可教會和天主教在中國的合法存在。 為此,耶穌會士龐迪我神父向萬歷皇帝上呈奏疏,希望能破例賜地埋葬利瑪竇。龐迪我在奏章裡稱:

“利瑪竇以年老患病身故,情實可憐。 況臣利瑪竇自入聖朝,漸習熙明之化,讀書通理,朝夕虔恭,焚香祝天,頌聖一念,犬馬報恩忠赤之心,都城士民共知,非敢飾說。 生前頗稱好學,頗能著述。先在海邦,原係知名之士;及來上國,亦為縉紳所嘉。 臣等外國微臣,悲其死無葬地,泣血祈懇天恩,查賜閑地畝余、或廢寺閑房數間,俾異域遺骸得以埋瘞; 而臣等見在四人,亦得生死相依,恪守教規,既享天朝樂土太平之福,亦畢螻蟻外臣報效之誠。”

雖然朝廷中有人反對,但該事在內閣大學士葉向高等人的多方努力下,還是很快得到了萬歷皇帝的照准。 1611年,由徐光啟主持,萬歷皇帝賜利瑪竇安葬於平則門外二裡溝的滕公柵欄,教會無需付款便可擁有這份產業。 至19世紀末,安葬於滕公柵欄的歐洲傳教士已逾百名。 1900年,墓地被義和團砸毀,墓穴被掀,碑石被砸;其後清政府依《辛醜條約》出資重修了被毀墓地,而且還立了一塊道歉的石碑。 20世紀初,此地已經成為天主教的公共墓地。墓地面積也不斷擴大。 至中華人民共和國成立,柵欄墓地已先後埋葬了數百名西方傳教士,成為明清以來西方傳教士在東方安息的一個最為集中的所在。

1949年中華人民共和國成立之後,外國神父鑒於當時的政治環境被迫撤離了中國。 1954年,墓地內的墓碑只有利瑪竇、湯若望、南懷仁三塊依照政務院文化教育委員會宗教事務處的指示被保留在原地。 文化大革命期間,利瑪竇墓碑被紅衛兵平埋於地下,使其「永世不得翻身」。1973年,馬尾溝教堂被拆,墓碑更是無人照管。 1978年10月,鄧小平、李先念等五位中共中央領導「批准」重修利瑪竇墓。 1979年後,墓地得到了修復,並列入了北京市文物保護單位。

利瑪竇墓現位於北京西城區阜成門外的中共北京市委黨校院內。

如今公墓東邊墓碑數十塊。西邊有墓碑三塊:面向墓穴,中間為利瑪竇,左右首分別為湯若望、南懷仁。 利瑪竇的墓碑上刻著“耶穌會士利公之墓”,拉丁文、漢文並列:

“利先生,諱瑪竇,號西泰,大西洋意大裡亞國人。自幼入會真修,明萬歷壬午年航海首入中華行教。 萬歷庚子年來都,萬歷庚戌年卒,在世五十九年,在會四十二年。”

中國在唐朝時曾一度流行基督教的聶斯脫裡派(景教), 元朝時天主教進入中國,但是到了明朝建立以後,中國基本上已沒有基督徒。 利瑪竇可以說是天主教在中國傳教的開創者之一。 他成功在北京覲見皇帝,而且在士大夫中建立良好聲譽和關係, 開啟了日後其他傳教士進入中國之門,而且也開創了日後200多年傳教士在中國的活動方式: 一方面用漢語傳播基督宗教,利瑪竇本人更穿著中國士大夫服飾; 另一方面用自然科學知識來博取中國人的好感。

利氏初期隨羅明堅借重佛教的策略,穿上袈裟、人稱西僧、教堂叫仙花寺;十二年後改變策略,易佛入儒。 後人歸納其親近儒家的傳教策略,包括四個重點:

合儒---強調早期儒家如基督宗教有位格神的信仰。

補儒---以基督宗教補充儒家沒有的天堂、地獄觀點。

超儒---認為基督宗教有神論超越儒家的人本主義。

附儒---善意解釋儒家的敬天祭祖為慎終追遠,淡化原罪道理。

利瑪竇的《乾坤體義》是傳教士們第一本關於西方天文學的著作, 他初步介紹了托勒密的「九重天說」、亞裡士多德的「四元行論」。 利瑪竇也製作過天球儀、地球儀、日晷、像限儀、紀限儀等天文儀器,作為禮物送給中國的達官文人。

帶著西學而來的利瑪竇開展了晚明以來士大夫學習西學的風氣。 由明萬曆至清順治年間,一共有一百五十餘種的西方書籍翻譯成中文。

利瑪竇撰寫的《天主實錄》以及和徐光啟等人翻譯的歐幾裡得《幾何原本》等書 不僅帶給中國許多先進的科學知識和哲學思想,而且許多中文詞彙, 例如點、線、面、平面、曲線、曲面、直角、鈍角、銳角、垂線、平行線、 對角線、三角形、四邊形、多邊形、圓心、外切、幾何、星期等等辭彙就是由他們創造並沿用至今。

利瑪竇制作的世界地圖《坤輿萬國全圖》是中國歷史上現存最早有完整經緯線的世界地圖,在中國先後被十二次刻印。 而且問世後不久,在江戶時代前期也被介紹到了日本。 該地圖使得日本人傳統的崇拜中華的“慕夏”觀念因此發生根本性的變化。 對日本地理學的發展,有著很重要的影響。北極、南極、地中海、日本海等詞彙皆出於此地圖。 至今,日本仍稱17世紀至18世紀的地圖為利瑪竇系地圖。

利瑪竇對當時荷蘭製圖學派成果的掌握主要以奧特裡烏斯的《寰宇全圖》、麥卡托父子的世界地圖、 普朗修斯於1592年與1594年製作的世界圖與東西兩半球圖為主,其中又尤其深受《寰宇全圖》影響。

利瑪竇親自參與繪製的世界地圖刻本共有六部,現僅存兩部,一是1602年北京版《坤輿萬國全圖》,二是《兩儀玄覽圖》。 利瑪竇所繪地圖目前考證如下:

1584年,在肇慶繪製的第一幅世界地圖。原圖已佚,也見不到摹本。 時任應天巡撫的趙可懷曾將此圖刻在蘇州姑蘇驛的石頭上(已不存在),題為《山海輿地圖》。

1595~1598年,根據利瑪竇本人記述,在南昌繪製多種世界地圖,如《世界圖誌》、《世界圖記》等。 原圖都已佚失,只有《輿地山海全圖》的摹本保存在章潢《圖書編》。

1600年,在南京繪製的《山海輿地全圖》。 原圖已佚,但摹本保存在馮應京的《月令廣義》及王圻的《三才圖會》中。

1602年,在北京繪製的《坤輿萬國全圖》。有多種版本保存至今。

1603年,在北京繪製的《兩儀玄覽圖》。有兩幅保存至今。 分別收藏於中國遼寧博物館與韓國崇實大學韓國基督教博物館。

約1603-1604年,在北京繪製的地球東西兩半球圖。 利瑪竇稱之為「世界輿地兩小圖( doi mappamondi piccoli)」。 此圖原刻本已佚,摹本保存在程百二所編的《方奧勝略》。

利瑪竇製作了中國第一個西洋地球儀來宣傳地圓說 。 《明史 · 天文志》卷二十五記載 「萬歷中 ,西洋人利瑪竇制渾儀 、天球 、地球等器 。」

利瑪竇是早期將油畫、版畫等西洋畫引進中國的傳教士,他在萬曆二十八年(1600年)上書神宗:

謹以天主像一幅,天主母像二幅,天主經一本,珍珠鑲嵌十字架一座,報時鐘二架, 萬國圖誌一冊,雅琴一張,奉獻於御前,物雖不腆,然從極西貢來,差足異耳。

其中「天主像一幅,天主母像二幅」即為油畫,而此種基於寫實的西洋畫風使皇帝及大臣們驚訝不已。 徐光啟見到聖母畫像深受觸動,如他所說: 「入堂宇,觀聖母像一,心神若接,默感潛浮。」,顧啟元在《客座贅語》談到利瑪竇的聖母畫像: 「所畫天主,乃一小兒,一婦人抱之,曰天母。 畫以銅板為楨,而塗五彩於上,其貌如生,儼然隱起楨上,臉之凹凸處,正視與生人不殊。 人問畫何以致此? 答曰『中國畫但畫陽不畫陰,故看之人面軀正平,無凹凸相。 吾國畫兼陰與陽寫之,故面有高下,而手臂皆輪圓耳。」

此外值得注意的是,據稱為第一位中國籍的西洋畫畫家游文輝,曾於1610年為利瑪竇作一幅油畫肖像, 現存於羅馬耶穌會總會院檔案館,應該是最早中國人所作存世油畫。 在對中國畫的影響方面, 明代有些本土畫家受西洋畫影響而在人物與肖像畫方面產生了一些新的變化,例如曾鯨等畫家。 除肖像畫之外,亦有研究者認為代表文人畫主流的山水畫也受到西畫東漸的影響, 如吳彬、樊忻、龔賢等居住於南京的山水畫家的作品,在透視和光影處理等方面與西畫有某些近似之處。

進入了中國的利瑪竇對中華文化非常稱贊:除了還沒有沐浴“我們神聖的天主教信仰”之外, “中國的偉大乃是舉世無雙的”“中國不僅是一個王國,中國其實就是一個世界。 ”他感嘆“柏拉圖在《理想國》中作為理論敘述的理想,在中國已被付諸實踐。 ”而且他還發現中國人非常博學,“醫學、自然科學、數學、天文學都十分精通。 ”但是他也發現“在中國人之間科學不大成為研究對像。”

“中國人是最勤勞的人民,而且從以上幾章可以很合邏輯地得出結論說,他們中間大部分人機械工藝能力都很強。 他們有各種各樣的原料,他們又天賦有經商的才能,這兩者都是形成機械工藝高度發展的有利因素。”

“在這樣一個幾乎具有無數人口和無限幅員的國家,各種物產又極為豐富, 雖然他們有裝備精良的陸軍和海軍,很容易征服鄰近的國家,但他們的皇上和人民卻從未想過要發動侵略戰爭。 他們很滿足於自己已有的東西,沒有征服的野心。 他們和歐洲人很不相同,歐洲人常常不滿意自己的政府,並貪求別人所享有的東西。 西方國家似乎被最高統治權的念頭消耗得精疲力盡, 但他們連老祖宗傳給他們的東西都保持不住,而中國人卻已經保持了達數千年之久。”

“中國這個古老的帝國以普遍講究溫文有禮而知名於世, 這是他們最為重視的五大美德(即仁、義、禮、智、信中譯者注)之一,他們的著作中有著詳盡的論述。 對於他們來說,辦事要體諒、尊重和恭敬別人,這構成溫文有禮的基礎。 他們的禮儀那麼多,實在浪費了他們大部分的時間。 熟悉他們的風俗的人實在感到遺憾,他們為什麼不摒棄這種外在的表現,在這方面他們遠遠超過所有的歐洲人。”

利瑪竇在晚年的回憶錄《利瑪竇中國札記》中又有著不同的記載[18][19]:

“因為他們不知道地球的大小而又夜郎自大,所以中國人認為所有各國中只有中國值得稱羨。 就國家的偉大、政治制度和學術的名氣而論,他們不僅把所有別的民族都看成是野蠻人,而且看成是沒有理性的動物。 在他們看來,世上沒有其他地方的國王、朝代或者文化是值得誇耀的。 這種無知使他們越驕傲,而一旦真相大白,他們就越自卑。”

“中國所熟習的唯一較高深的哲理科學就是道德哲學, 但在這方面他們由於引入了錯誤,似乎非但沒有把事情弄明白,反倒弄糊塗了。 他們沒有邏輯規則的概念,因而處理倫理學的某些教誡時毫不考慮這一課題各個分支相互內在的聯系。」 「沒有人會願意費勁去鑽研數學或醫學,結果是幾乎沒有人獻身於研究數學或醫學, 除非由於家務或才力平庸的阻撓而不能致力於那些被認為是更高級的研究。 鑽研數學和醫學並不受人尊敬,因為它們不像哲學研究那樣受到榮譽的鼓勵, 學生們因希望著隨之而來的榮譽和報酬而被吸引。”

“大臣們作威作福到這種地步,以致簡直沒有一個人可以說自己的財產是安全的, 人人都整天提心吊膽,唯恐受到誣告而被剝奪他所有的一切。 正如這裡的人民十分迷信,所以他們也不大關心什麼真理,行事總是十分謹慎,難得信任任何人。”

“中國人把所有的外國人都看做沒有知識的野蠻人,並且就用這樣的詞句來稱呼他們。 他們甚至不屑從外國人的書裡學習任何東西,因為他們相信只有他們自己才有真正的科學和知識。 如果他們偶爾在他們的著述中有提到外國人的地方, 他們也會把他們當做好像不容置疑地和森林與原野裡的野獸差不多。”

利瑪竇容許中國教徒繼續傳統的祭天、祭祖、祭孔。 利瑪竇主張以「天主」稱呼天主教的「神」(拉丁文:Deus;意即「天地萬物的創造者」); 他認為中國傳統的「天」和「上帝」本質上與天主教所說的「唯一真神」並無分別。 而祭祀祖先與孔子,這些只屬追思先人與緬懷哲人的儀式,與信仰並無甚麼干涉; 只要不摻入許願、崇拜、祈禱等成分,本質上並沒有違反天主教教義。 利瑪竇的傳教策略和方式,一直為之後到中國傳教的耶穌會士所遵從,是為「利瑪竇規矩」。

康熙時代,道明會傳教士為了排擠耶穌會傳教士在中國傳教, 向教宗申訴利瑪竇等人允許中國教徒崇拜祖先,違背了天主教教義。 道明會傳教士建議教宗派特使到中國晉見康熙帝, 要求更改利瑪竇規矩以排除容許中國傳統的傳教方式,和康熙爭辯。 康熙認為「不可理喻」,強令傳教士遵從,否則逐回。 此即中國禮儀之爭事件。 而祭祖敬孔的禁令直到數百年後的1939年12月8日由教宗庇護十二世廢除,這也側面顯示出了利瑪竇對中國文化的了解。

《天主實錄》:利瑪竇翻譯了羅明堅編《新編西竺國天主實錄》。 起名為《天主實義》,亦名《天學實錄》[23]。 這本書第一次系統地向中國人論證了上帝的存在、人的靈魂不朽大異禽獸和死後必有天堂地獄之賞罰, 報世人所為善惡的天主教教義。 《天主實義》亦是最早把星期制度引進中國的。 《天學實義》後來被乾隆皇帝收錄在四庫全書中,並有蒙、滿、朝鮮、越南及日文譯本。

《幾何原本》(譯本):利瑪竇與徐光啟合譯了歐幾裡得《幾何原本》的前六卷。 利瑪竇使用《幾何原本》是他在羅馬學院學習用的課本,由利瑪竇的恩師 ——當時歐洲著名的數學家克拉維烏斯神父整理編纂。 克拉維烏斯神父在原本後又增添了兩卷注釋,總共十五卷。

《坤輿萬國全圖》:世界地圖。

《西字奇跡》:(今改名《明末羅馬字注音文章》),是中國漢字拉丁化道路之始。

《二十五言》:該作系從羅馬哲學家愛比克泰德的《手冊》翻譯而出,反映了後期斯多亞派哲學的觀點。

《畸人十篇》:利瑪竇同十位中國士大夫的對話集。

《交友論》:收入了古羅馬西塞羅入文藝復興時期人文主義大師愛拉斯謨等人論友誼的格言上百則。 也有利瑪竇根據他對中國人的思想了解而編寫的。這是利瑪竇所寫的第一部華文著作。

《西國記法》:一本介紹利瑪竇本人如何能有過目不忘的能力的書。

《辯學遺牘》:1635年出版,收錄了利瑪竇以天主教觀點與明末淨土宗袾宏和其門生虞淳熙的佛教觀點交流的信件。

《同文算指》:介紹歐洲算術,根據克拉烏維斯所著的《實用算術概論》(Epitome arithmeticae practicae,1583年)譯成。 內容由基本四則運算、分數至比例、開方、正弦餘弦等三角幾何。由李之藻筆錄,清朝時錄入四庫全書。

《測量法義》:關於應用幾何、測量,由徐光啟筆錄,附《勾股義》。

《圜容較義》:李之藻筆錄。

《渾蓋通憲圖說》:天文學知識,李之藻筆錄。

此外,他還寫過或參與寫過《西琴八曲》、《齋旨》、《乾坤體義》等著作。

屏風繪畫《野墅平林圖》據傳為其作品,現藏遼寧省博物館。

利瑪竇用意大利文寫的日記後經比利時耶穌會士金尼閣整理翻譯為拉丁文, 出版於1615年,取名《基督教遠征中國史》,漢譯名為《利瑪竇中國札記》。

1910年,汾屠立神父(Pietro Tacchi Venturi) 將耶穌會羅馬檔案館中發現的利瑪竇意大利語原文手稿同其他書稿以題名《利瑪竇神父歷史著作集》 (Opere Storiche del P. Matteo Ricci)刊行,共上下兩卷。 1942年,德禮賢神父(Pasquale d'Elia)將其編入《利瑪竇全集》(Fonti Ricciane)。

長期以來,西方許多人,尤其是天主教徒將他視為令人景仰的,“誘導異教徒皈依”的傳教士。 而東方卻將他視為促進東西方交流的科學家。 這種評價主要是因為他向東亞地區傳播了西方的幾何學、地理學知識, 以及人文主義和天主教的觀點,同時他又向西方介紹了中國文化。 也因此,有人將他視為一位漢學家。 徐光啟在《刻幾何原本序》中闡述利瑪竇的學問時說:“顧惟先生之學,略有三種: 大者修身事天;小者格物窮理;物理之一端別為像數……而余乃亟傳其小者”。

教宗若望保祿二世在《利瑪竇到北京四百週年國際學術研討會致詞》中對利瑪竇的評價可以代表天主教會的觀點:

“利瑪竇神父最大的貢獻是在「文化交融」的領域上。 他以中文精編了一套天主教神學和禮儀術語,使中國人得以認識耶穌基督, 讓福音喜訊與教會能在中國文化裡降生……由於利瑪竇神父如此道地的「做中國人中間的中國人」, 使他成為大「漢學家」,這是以文化和精神上最深邃的意義來說的,因為他在自己身上把司鐸與學者, 天主教徒與東方學家,意大利人和中國人的身份,令人驚嘆地融合在一起。”

《利瑪竇傳》一書的日本作者平川佑弘稱利瑪竇是 “人類歷史上第一位集歐洲文藝復興時期的諸種學藝,和中國四書五經等古典學問於一身的巨人。” 他還將利瑪竇看作是“地球上出現的第一位‘世界公民’(homo universale)”。(中文版序言)

美國《生活》雜志亦將他評為公元第二千年內(1000年-1999年)最有影響力的百名人物中的一員。

功成十架血成溪,百丈恩流分自西。

身列四衙半夜路,徒方三背兩番雞。

五千鞭韃寸膚裂,六尺懸垂二盜齊。

慘慟八垓驚九品,七言一畢萬靈啼。

無始無終先作形聲真主宰

宣仁宣義聿昭拯濟大權衡

全能全知全美善

至公至義至仁慈

立天地之主宰,造人物之根宗。

推之於前無始,引之於後無終。

彌六合兮無間,造庶類兮靡同。

本無形之可擬,乃降生之遺容。

宣仁愛以博化,理微妙而難窮。

森森萬象眼輪中,須識由來造化功。

體一無終而無紿,位三非寂亦非空。

天門久為初人閉,福路全憑聖子通。

除卻異端無忌憚,真儒偌個不欽崇。

妙道玄玄何處尋,在茲帝監意森森。

羣生矇昧迷歧徑,世教衰微啟福音。

自古昭昭臨下士,由來赫赫顯人心。

而今基督恩光照,我也潸潸淚滿襟。

天上寶日月星辰,地上寶五谷金銀。

國需寶正直忠臣,家需寶孝子賢孫。

黃金白玉非為寶,只有生命一世閑。

百歲三萬六千日,若無生命最可憐。

來時糊塗去時亡,空度人間夢一場。

口中吃盡百和味,身上穿成朝服衣。

五湖四海為上客,如何落在帝王家。

世間最大為生死,白玉黃金也枉然。

淡飯清粥充一饑,錦衣那著幾千年。

天門久為初人開,福路全是聖子通。

我願接受神聖子,兒子明分得永生。

二十世紀三四十年代,中國人民進行了艱苦卓絕的抗日戰爭,為世界反法西斯戰爭做出了重大貢獻。 同時中國人民的抗戰也得到了各國人民廣泛支持。有一位法國人以博大的仁愛之心,為中國百姓免遭日軍殺戮,在上海南市創設了難民區。 有人把他比作“中國的辛德勒”——辛德勒拯救了1200多名猶太人,而他則保護了幾十萬中國人。 他就是被譽為“難民之父”的法國耶穌會神父饒家駒。

從前國內有關法國神父饒家駒很少報道。 美國學者阮瑪霞(Marcia R. Ristaino)在研究二戰期間到上海避難的外國難民歷史時,在文獻中多次遇到饒家駒這個名字。 他的名字往往同抗日時期成千上萬的中國難民的救援連在一起。 出於好奇,她開始了對饒家駒的研究,她東奔西走,挖掘整理他的歷史。 當阮瑪霞來到中國上海時,聯系上了上海師範大學蘇智良教授,兩人對這位曾經在日軍侵占上海時,救援幾十萬上海難民的老人分享著共同的興趣。

2008年,阮瑪霞的《饒家駒安全區:戰時上海的難民》一書由斯坦福大學出版社出版。 2011年,此書作為“海外中國研究叢書”之一被翻譯成中文出版,譯者白華山是蘇智良帶的第一位研究生。

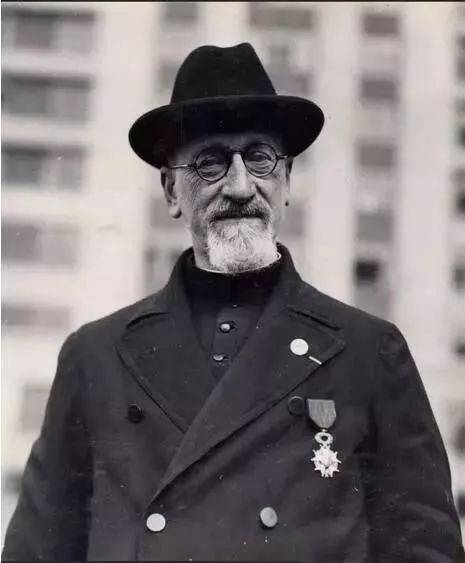

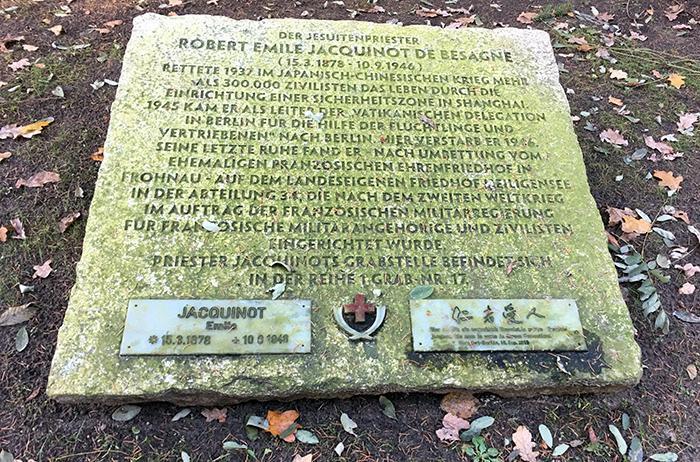

饒家駒神父(1878~1946)

饒家駒,本名Robert Chales Emile Jacquinot de Besange,1878年生於法國西部桑特小鎮。 他16歲加入耶穌會,然後在英國和比利時修道、獲得學位,1913年,他三十五歲時被天主教耶穌會派往中國傳教。 他最初傳教的地方是徐家匯,在徐家匯學習了一段時間中文後,他給自己起了個中國名字——饒家駒。

饒家駒身材高大,氣度不凡。 法語是他的母語,英文和拉丁語非常流利,並且能夠操一口漂亮的普通話,還能夠說上海話,還有流利的日語。 所以他在語言上為他接下來在難民保護方面與各界的聯系溝通奠定了很重要的基礎。

他早年任徐匯公學監學,兼教法文和化學。

饒家駒在虹口的聖心堂管理天主教外僑,因此他跟很多國家,包括日本的教徒也建立了聯系。 同時他的身份非常多,譬如說他是公濟醫院理事會的主席、天主教所辦的一些學校的童子軍的指導員、還兼任了駐滬的法軍和萬國商團隨軍的神父。 他居然還是個中校。

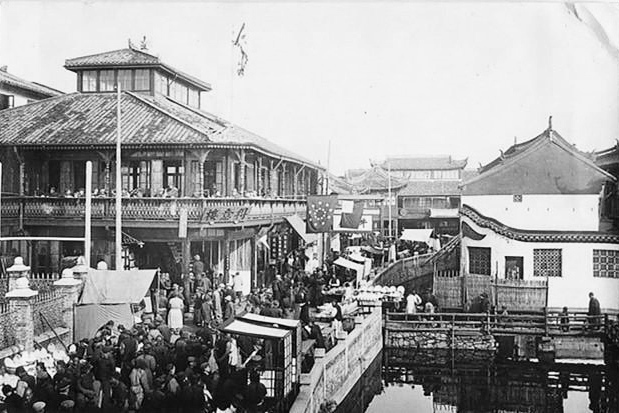

南市區

南市難民區

1932年一二八事變時,日本軍國主義發動“一二八事變”,悍然侵略上海。戰事一起,大量平民深陷戰火之中,他(她)們亟需得到救助。 饒家駒擔任華洋義賑會會長,負責難民、傷兵的救援工作。 他利用早年建立的社會關系,親自出面與各方交涉,成功地使交戰的中日軍隊停火4小時,救出閘北戰區的難民和傷兵。 他的義舉也得到了社會各階層的肯定。

不幸的是,當神父冒險出入戰區,救護傷兵、難民,在閘北被飛彈擊傷,被鋸去右臂,從此成了“獨臂神父”。

1937年八一三淞滬戰爭爆發,日本侵略軍向上海閘北、虹口、楊樹浦一帶大舉進攻,中國軍隊奮起反擊。 隨即戰火又向南市、金山、寶山、瀏河等地蔓延,日軍所到之處,燒殺掠搶,上海及鄰近地區成千上萬人流離失所。

無數難民湧入上海,聚集在民國路(今人民路)一帶

受日軍攻擊的上海滿目瘡痍,侵略者就在這一片黑暗中繼續燒殺掠搶。 成千上萬人面臨流離失所的境地。

上海從繁榮富庶

到一片廢墟

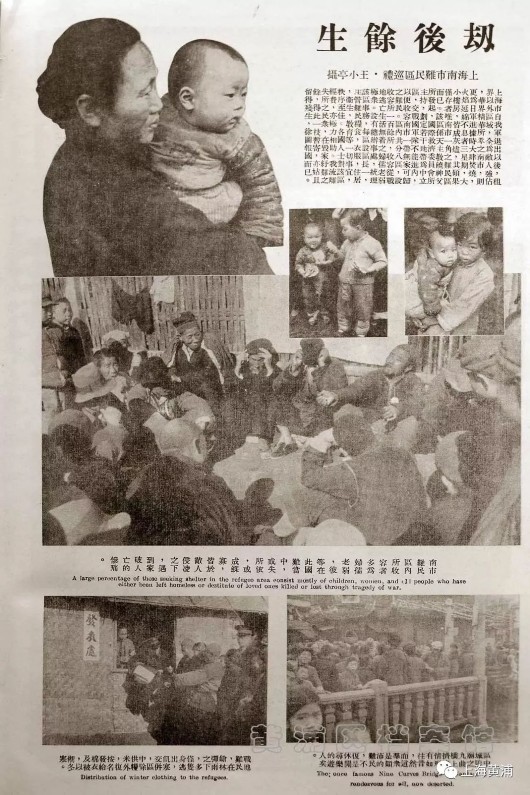

為避戰火,難民紛紛湧入法租界和公共租界。 難民最多時達70萬,租界內房屋已不敷居住,60餘個收容所人滿為患,又緊急增設10餘個收容所仍不夠。 大批難民露宿街頭,成年人每日凍餓死者逾百人,兒童每日死亡約200人。

租界當局恐難民滋事,也懼日軍尋釁趁機進入租界,便關閉法租界臨華界的鐵柵門,限時開放,並架設鐵絲網,以阻止難民蜂擁而至。 於是,無數難民被困南市,集結於民國路(今人民路)上,缺衣少食,處境悲慘。 上海市政府於9月7日公布難民救助辦法,各社會團體紛紛開展慈善活動。但難民太多,杯水車薪,收效甚微。 形勢嚴峻,上海各界人士憂心如焚,紛紛出謀獻策;一些國際友人也十分關切,饒家駒神父尤其殫精竭力。

1937年11月9日南市難民區宣告設立

饒家駒目睹大量難民無家可歸,考慮到當時南市公共場所甚多,加之居民大量湧入法租界,留下大片空房, 於是向上海市長俞鴻鈞建議,在南市劃一區域接納難民,中日交戰雙方均不在此采取軍事行動。

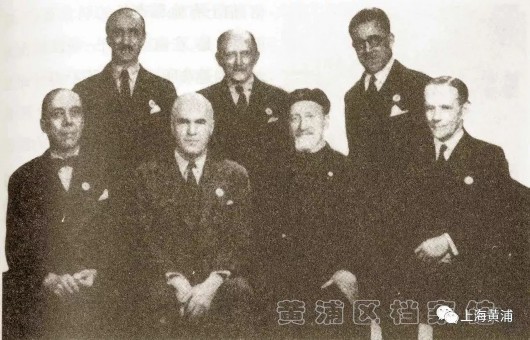

饒家駒與難民區監督委員會成員合影

公共租界和法租界當局恐戰火殃及,從切身利益出發,立即積極響應。 上海各團體及社會名流除憂心難民生計以外,還希望在戰火中有一方安全土地,保存豫園、城隍廟等古跡,也齊聲贊同。

11月4日,俞鴻鈞批准設立南市難民區,並以不損失領土主權為前提,提出4項原則:

一、不與日方洽商;

二、此系國際間難民救濟性質,絕非變相租界,任何外國不得干涉中國領土主權;

三、該區治安由中國警察負責,外國不得派兵駐扎,亦不需外國武裝警衛;

四、不訂任何協議,凡不違反上述原則,中方予以考慮。 其中一、四兩項由國際紅十字會向中日雙方交換信函,加以確認;二、三兩項關系國家主權,後因上海淪陷而無法實現。

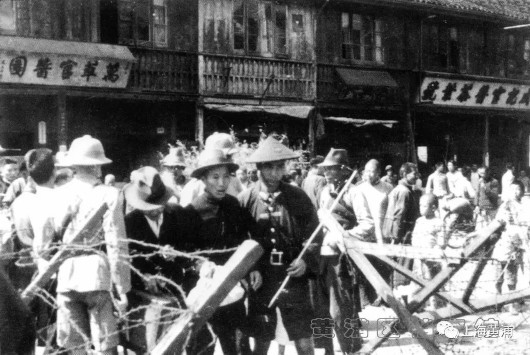

卡車運載難民進入難民區

同時,饒家駒又向日方提出,對難民區勿施攻擊。 5日,日本駐滬總領事岡本季正答復:“同意該區域(難民區)只供市民居住時,保證不對之進攻,也不在該區域內進行軍事活動或敵對武力行為。 ”但又提出“該地區發生一切越軌情況時”,應向日方報告。

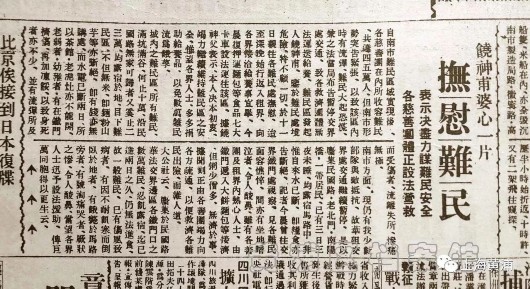

《申報》關於饒家駒撫慰難民的報道

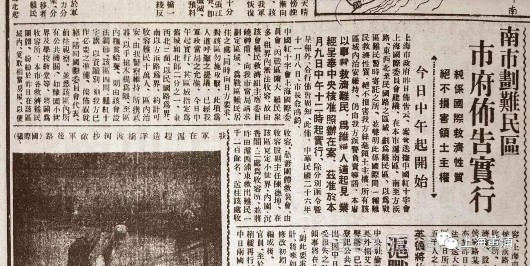

經過饒家駒的斡旋,得到中、日及租界三方當局同意,上海市政府於11月8日發告示: “中國紅十字會向上海國際委員會建議在本市滬南區劃出難民區,以為戰時難民暫時寄托之所 ……本府以事關救濟難民,為維護人道起見,業經呈奉中央核准照辦在案。 茲准於本月九日中午十二時起實行。”

南市難民區南起方浜路,東、西、北三面至民國路,面積約占舊城廂三分之一。 下午4時,上海國際救濟委員會在議定難民區四周各路口豎立旗幟,上書大紅十字及國際救濟委員會中、英文名稱。 11月9日下午,開始在方浜路各路口修築防御工事(沿民國路各路口原已有工事)。至此南市難民區區域正式劃定。

上海市政府關於劃定南市難民區的布告

與日軍協調中的饒家駒

就這樣,世界現代史上第一個戰爭時期的平民安全區——“饒家駒區”在上海誕生了。 據專家估計,這裡總共收容了約30萬難民。

南市難民區設監察委員會,饒家駒任主席,總管區內諸事。委員會下設總辦事處,駐南市北區救火會內,年底移駐租界。 為便於管理,難民區分9個分區。 每區由難民選舉一名中國人任區長,下設總務、文書、訓導、給養、庶務、衛生、清潔、登記、調查、醫務各組。 年底以後,難民區監察委員會名義上仍受上海國際紅十字會領導,實際上已受制於偽大道市政府“南市自治委員會”。

《良友》畫報關於南市難民區的整版報道

安全區是饒家駒神父首創

社會各界和國外組織踊躍以實物、錢款捐助難民區。 法租界當局發行“法商救濟難民慈善獎券”,每期收益90%撥南市難民區。 公共租界實行“自願繳納娛樂捐”,向飯店、娛樂場所抽稅,用於救濟難民。 上海不少機關、團體承諾供應給養一周或一旬;伶界發起義演,集款資助難民; 女校學生編印刊物《The Girl’s Delight》,義賣籌款,她們還上街勸募。區外難民也有節食捐獻者。

市救濟分會第一收容所難民節食29袋面粉捐助;“三一三難民販賣團”絕食一天,節資6元,購大餅600餘只送難民區。 財政部長孔祥熙曾撥款5萬元給饒家駒,並說明其中4萬元專用於南市難民區。 為裝扮門面,日本派遣軍司令松井石根和艦隊司令長谷川清稱頌了饒家駒的“善舉”,並分別捐贈1萬日元。

難民排隊取飯

11月9日,南市難民區建立第一天,先辟城隍廟、豫園、小世界及各學校、教堂為收容所,當即收容2萬餘難民。 10日夜間起,戰火燃燒至南市南部,難民往北奔逃,不斷湧入難民區,各收容所人數迅速增加。 據11月28日統計,難民區內有118個收容所,8.8萬難民。 此後原坐臥在民國路的難民也陸續被勸導入難民區,區內難民超過10萬,收容所達130餘個。

難民區熱水供應處

難民區初建時,垃圾山積,糞便溢流,餓屍橫陳;同時輸水管道被毀,無自來水。 經各方磋商,由中國濟生會和紅十字會負責處理垃圾,由普善山莊掩埋屍體; 又通過法租界從新開河、老北門、方浜路接進三只大號水龍頭,臨時供水。

難民醫院

為難民注射疾病預防針

當時難民生活十分艱苦,但尚能維持最低水准。初期每日上午9時和下午2時發放兩次粥。 以後根據登記人數改發大米,每人每日一罐(約6市兩),由戶主憑卡領取,同時每人每月發生活費1.95元,後因物價上漲,增至10元左右。 對區內居民按戶口限量供應平價米,每包售價16元。 另有慈善團體在城隍廟、積善寺分發饅頭,在老西門關帝廟施粥。 入冬,監察委員會將募集的大批棉衣、棉被分發給難民。 香港、新加坡運來了幾千袋衣物,有些不合時令的夏裝,幾件縫在一起成為夾襖,頗受難民歡迎。

收容所難童中學初中班的女學生

收容所難童中學初中班的女學生

組織難童開展文藝活動

難民區在豫園、梧桐路老天主堂等處開設7所難童學校,招收2000餘名學生,商務印書館提供教材,難民子女免費入學。 後因日軍盤查、干涉校務,強行開設日語課等,不得已停辦。 另在九畝地阜春街設殘老院,收殘疾老人130餘人;中華醫學會在區內設診所12處;萬竹小學內設流通圖書館。 區內還設草繩工場和板刷作坊,招收難民200多人,後因缺原料停辦。 繼而又開辦刺繡和花邊工場,由法籍拯亡會修女領班,收女難民為徒。

難民區的雜貨攤

難民區時有管理不善之處,如,第七區區長任希彭虛報難民數額,克扣難民口糧,事發後家中搜出賑米若干、賑衣百套及綢布棉被百餘條。 又如1939年4月,難民區委托恆達洋行采購糙米1000包,其中數百包攙入稗子、砂石。 此外,區內還經常發生吸毒、賭博、酗酒、鬥毆等違規事件。

難民區中的吃食攤

1938年5月,饒家駒遠赴美國、加拿大,為中國難民舉辦“一碗飯運動”等各種宣傳活動,並會見了羅斯福總統。 他從國民政府募集到了70萬元賑災款,在美國共募得100萬美元,美國紅十字會又贈款70萬美元, 加拿大捐款70萬美元,甚至從日本也得到了2萬日元。

饒家駒與難童在一起

日方雖然表面承認南中難民區“不受武力攻擊”,但實際上從未放棄對這個區域的覬覦。 11月5日,岡本宣稱,“一旦中國軍隊被逐出其周圍地區,日本陸海軍有意占領此地區。” 12日中午,新北門障川路(今麗水路)竄出30多名日兵,在沙包上插太陽旗,用槍刺驅散周圍難民。 下午日軍2輛輕型坦克在民國路西向巡行,14名步兵尾隨,恣意查抄行人。經饒家駒交涉,日軍才未越過民國路。

不久日軍又以士兵在難民區外巡邏時被人打傷為由,不顧國際救濟會申辯,強行開進難民區搜查。 翌年底,日軍曾將難民區總辦事處通租界的電話線剪斷,後經饒家駒據理力爭,才由工兵接通。 一次饒家駒與日軍交涉時,一名日軍士兵竟然用槍指著饒家駒。饒家駒毫無懼色,冷靜面對。懾於饒家駒的聲望,日兵沒敢扣動扳機。 又有一次饒家駒在處理難民區用水事項時,一陣流彈襲來,他的長袍被打出一個洞,身旁兩名巡捕不幸中彈喪命。

饒家駒與駐華英國陸軍司令斯莫利特視察南市難民區

為加強對難民區的控制,日軍和偽大道市政府將難民和居民居住區域分為紅、黃區,後又分為21區,區與區之間人員不准來往。 同時將難民居住的區域縮小至小世界、青蓮庵、救火會、豫園、內園、珠玉業公所、露香園7處, 難民區出入口僅剩淘沙場和陳士安橋2處,分別由日兵和偽警把守。

由於日軍在上海進行經濟封鎖,對米、棉、煤等物資實行嚴格管制,加之物價飛漲, 難民區的經費日漸枯竭,供給越來越困難,不得已降低供應標准。 1939年9月13日起,難民口糧由每日6兩減為3兩。 10月1日起居民停發口糧,對其中不能維持生活的4700人,另設3個收容所安置。 同時動員有工作能力的難民自謀出路,並疏散部分人員回鄉。 中共地下組織參與難民救助並積極動員難民投奔新四軍。 為此,饒家駒負責辦通行證,使難民船順利經過日軍封鎖線,到敵後抗日根據地。 此時,區內尚有難民19209人,收容所88個。

饒家駒陪同國際友人參觀南市難民區

1940年,上海時局漸穩,難民大多數回了家鄉; 1940年5月,歐洲戰場吃緊。 饒家駒奉法國耶穌會之命於6月16日離開上海去巴黎,從事戰時救濟工作。

1945年納粹德國戰敗投降後,受國際紅十字會的派遣,饒家駒又來到德國柏林,從事救濟德國難民的工作。 1946年,他病逝於柏林,享年六十八歲。

饒家駒的墓碑上寫著“仁者愛人”的中文字

1940年,饒家駒離開上海後,南市難民區缺乏主持人,只能宣告結束。 6月24日《申報》報道,難民區代理常務理事發表公告: “查本辦辦理救濟中國難民工作,瞬間三載,每年施放糧款,為數甚巨。 現為經費枯涸,無法繼續,經饒常委員在離滬之前,曾開會決議,定於六月二十日停止給養”, “所有口糧,展至月底為止,並准每名給予一個月之恩糧,作為遣散之資。”

同時又稱,南市難民區遣散難民問題,除老弱者由安老院和新普育堂繼續收養,已全部解決。 7月3日,難民區監察委員會致函法國駐滬總領事館,宣告已於6月30日停止活動。

南市難民區歷時兩年八個月,在戰亂中先後安置了30餘萬難民, 並保護了城隍廟、豫園、沉香閣、廣福寺、慈修庵等古跡和大批民宅,與方浜路以南的斷壁殘垣形成鮮明對比。

對於這位“饒菩薩”的偉大義舉,中國社會各界都是看在眼裡。 早在1938年難民區落成之時,國民政府就親自向饒家駒致信感謝。 到1940年饒家駒離開上海前一天,難民區難民自發籌劃豎立饒家駒銅像,並人手一磚舉行了奠基儀式。 難民還提議將方浜路改為“饒家路”,方浜橋改為“饒家橋”,表現了對這位法國神父的感恩和眷戀之情。

饒家駒對中國也懷有深厚的感情。他來華27年,其間沒有回過一次法國,把半生的精力奉獻給了中國人民。 他為廣大難民“抱己飢己溺之懷,施解衣推食之仁,奔走辛勞”,發誓“與難民區共存亡”。 他曾設想在戰火波及的每一座城市都建立難民安全區,還表示希望死後能葬在中國,並將自己的中文名字改為“饒家華”。 鑒於饒家駒在中國難民事業中功績卓著,國民政府曾向饒家駒頒發玉質勛章; 蔣介石也曾致函他,“代表全民族敬致最誠摯之謝忱”。

“饒家駒安全區”的設立,開創了一種模式,即在戰爭期間不僅要保護交戰雙方的傷員,也要保護戰區的平民。 德國人約翰•拉貝領導的南京國際安全區在成立之初,正是通過饒家駒神父與日方進行聯系,在南京大屠殺期間保護了20多萬中國難民。 此後,在抗戰期間的武漢、杭州、廣州、福州等地,“饒家駒安全區”的模式在不同程度上得到復制, 特別是1938年10月,在武漢淪陷前,饒家駒神父親自領導了漢口難民區的創建,再次救助了4萬中國難民。

在國際社會上,“饒家駒區”也頗具典範意義。 1937年11月起,紅十字國際委員會駐中國代表卡拉姆(L. P. Calame)多次參觀南市難民區。 經他提議,1938年,第16屆國際紅十字大會通過了《安全區決議案》,主要動因就是上海“饒家駒安全區”的成功實踐。 之後,1949年《日內瓦公約》及附件中關於戰時平民保護的規定,也可以看到南市難民區的影子。

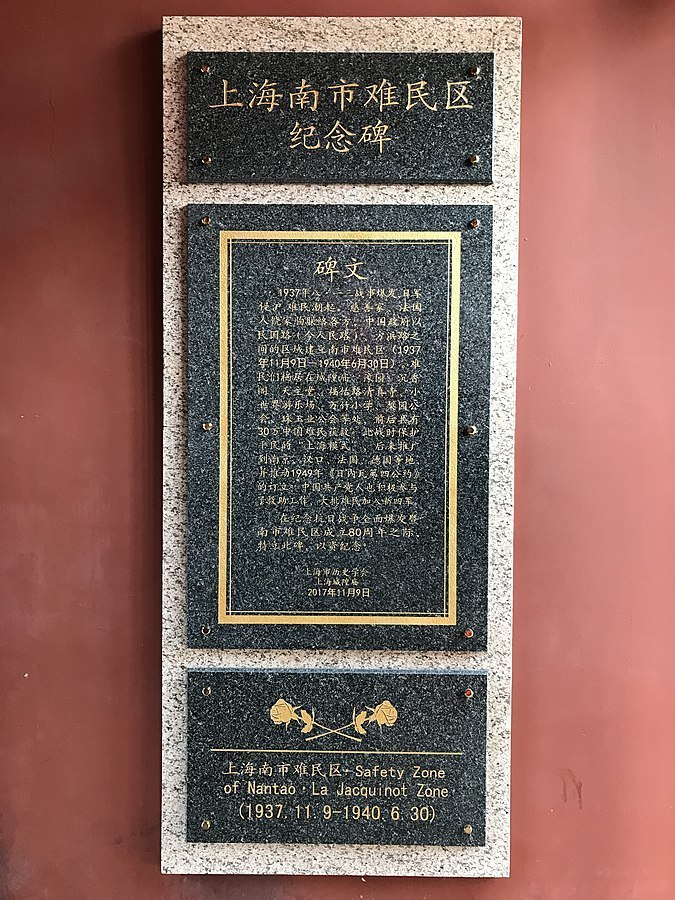

上海南市難民區紀念碑

如今,在上海淞滬抗戰紀念館內還存有一尊饒家駒神父銅像,仿佛在向來往行人,默默述說著這個法國神父在華所做的的偉大事跡。

紀念館內的饒家駒銅像

“中國之友”饒家駒紀念章